本文

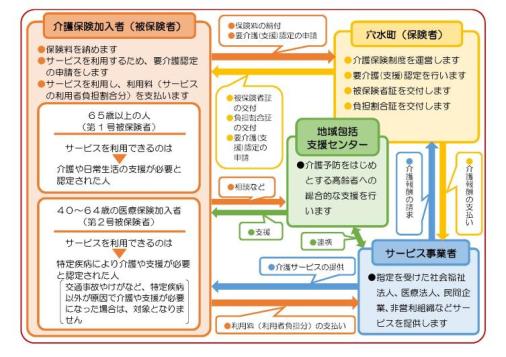

介護保険制度について

1.介護保険制度とは、どのような制度ですか?

介護保険は法律により40歳以上の方は加入が義務付けられており、町が保険者として運営している保険です。65歳以上の方および医療保険に加入している40歳から64歳までの方は自動的に介護保険の加入者となります。特別な手続きは必要ありません。

介護(支援)が必要と認定されたときには、費用の一部を支払ってサービスを利用します。

| 第1号保険者 | 第2号保険者 | |

|---|---|---|

| 加入者 | 65歳以上の方 | 40歳~64歳までの 医療保険に加入している方 |

| サービスを 利用できる方 |

|

要介護状態等の原因が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16疾病(※特定疾病)に該当する方 |

| 保険料の支払 |

原則として、老齢基礎年金、障害年金、遺族年金からの差引納付 |

加入している医療保険の保険料に |

| 利用料の負担 | 介護保険サービスを受けたときは、原則として介護にかかる費用の1~3割は自己負担となります。また、居住費・食費・日常生活費等については原則自己負担となります。 | |

※特定疾病・・・末期がん/脊柱管狭窄症/筋萎縮性側索硬化症/早老症/慢性閉塞性肺疾患/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症/糖尿病性網膜症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症/多系統萎縮症/脳血管疾患/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病)/脊髄小脳変性症/閉塞性動脈硬化症/関節リウマチ

★保険証は大切に保管しましょう!

保険証は、介護保険に加入していることを証明するものであり、要介護認定や介護サービスを受ける際に必要です。大切に保管してください。保険証は、65歳以上の方全員と40歳から64歳までの方で要介護認定を受けた方に交付されます。住所や氏名に変更があった場合には届出をしてください。

保険証を紛失された場合は、再発行することも出来ます。

2.要介護認定について

介護サービスを利用するには、まず以下の手続きで介護認定を受ける必要があります。

申請から要介護認定の結果が出るまでに1~2ヶ月程度かかります。

【1】申請

介護サービスの利用を希望する方は、穴水町役場 住民福祉課の介護保険窓口に申請します。申請は、本人や家族が直接行うほか、成年後見人や地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

- 介護保険被保険者証

- 健康保険被保険者証(第2号保険者の方のみ)

- 介護保険 要介護・要支援認定 申請書 [PDFファイル/63KB]

- 介護保険 要介護認定・要支援認定 区分変更申請書 [PDFファイル/58KB]

(既に認定を受けている方はこちらをご使用ください)

【2】認定調査

心身の状態など現在の状況について、74項目の全国共通調査票に基づき、町の職員などが自宅などで聞き取り調査を行います。

【3】コンピュータによる判定(一次判定)

認定調査の結果および主治医意見書(町が医療機関に対して作成を依頼し、費用も町が負担します)をコンピュータに入力し、一次判定を行います。

【4】介護認定審査会による審査・判定(二次判定)

保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、一次判定の結果と主治医意見書や認定調査で聞き取った事項をもとに、どの程度の介護サービスが必要かを審査・判定します(二次判定)。

【5】要介護認定

次の8段階のいずれかに認定され、結果が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。

| 要介護認定の区分 | 利用できるサービス |

|---|---|

| 要介護1~5 サービスの利用によって生活機能の維持・改善を図ることが適切な方 |

介護サービス |

| 要支援1~2 要介護状態が軽く、サービスの利用により生活機能が改善する可能性の高い方 |

介護予防サービス |

| 非該当 まだ介護サービスを利用しなくても、自立して生活できる方 |

介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業 |

※認定について不服がある場合は、穴水町にご相談ください。

さらに、不服がある場合は石川県介護保険審査会に申し立てすることができます。

介護認定審査会で判定した7段階の要介護度に応じてサービスの利用限度額が決まります。

非該当となった場合は、介護保険のサービスは受けられません。

★65歳以上であれば、誰でも利用できる一般介護予防事業や事業対象者として利用できる介護予防・生活支援サービス事業もあります。

3.介護サービスを利用するには

介護サービスを利用するには、ケアプランを作成する必要があります。

担当のケアマネージャーがケアプランを作成し、介護サービスを利用します。

※ケアプランとは・・・

どんなサービスを、いつ、どのくらい利用するかを決めた計画書のことで、居宅介護支援事業所に依頼して、作ってもらいます。ケアプランの作成にかかる費用の自己負担はありません。ご自身で作成することもできます。

どこの事業所に相談したらいいか分からない場合は、地域包括支援センターにご相談ください。

ケアプランの作成を依頼する事業所が決まったら、穴水町へ届出をしてください。

事業所を変更する場合も届出が必要です。

4.介護サービスの種類

【1】在宅サービス

1)自宅を中心に利用するサービス

➡ 町内の介護保険サービス提供事業所 [PDFファイル/95KB]

➡ 在宅福祉サービスはこちら

| 訪問介護(ホームヘルプ) 介護予防訪問介護 |

ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護や生活援助を行います。 |

|---|---|

| 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 |

移動可能なお風呂や巡回入浴車が家庭を訪問し、家庭での入浴の介助を行います。 |

| 訪問看護 介護予防訪問看護 |

医師の指示に基づいて、看護師等が家庭を訪問し、療養の世話や診療の補助などを行います。 |

| 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |

医師の指示に基づいて、リハビリの専門家が家庭を訪問し、指導を行います。 |

| 居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |

病院や診療所、薬局にいる医師や薬剤師等がご自宅を訪問し、療養上の健康管理や保健指導を行います。 |

2)施設などを利用するサービス

| 通所介護(デイサービス) 介護予防通所介護 |

通所介護施設へ通い、日常生活訓練、健康チェック、食事や入浴などのサービスを日帰りで利用します。 |

|---|---|

| 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |

老人保健施設や医療機関などに通って、理学療法や作業療法などのリハビリテーションを日帰りで利用します。 |

| 短期入所生活介護(ショートステイ) 介護予防短期入所生活介護 |

特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けます。 |

| 短期入所療養介護(ショートステイ) 介護予防短期入所療養介護 |

老人保健施設や医療機関などに短期間入所し、医学的管理のもとに、日常生活の介護や機能訓練を受けます。 |

| 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |

有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)、などの入所者が利用する介護や機能訓練も、在宅サービスとしての対象になります。 |

3)その他

| 福祉用具の貸与 介護予防福祉用具の貸与 |

特殊ベット、車いす、リフト、歩行支援具、徘徊感知機器など、自立を支援するための用具をレンタルできます。 ※要介護認定を受け、担当ケアマネージャーが作成するサービス計画書(ケアプラン)に基づき貸与されます。 |

|---|---|

| 特定福祉用具購入費支給 介護予防特定福祉用具購入費支給 |

レンタルには適さない、ポータブルトイレ、排泄補助用具、シャワーチェア等の入浴・排泄に使用する用具の購入費が支給されます。 ※購入の前に申請が必要です |

| 居宅介護住宅改修費の支給 介護予防住宅改修費の支給 |

手すりの取付や段差解消など、小規模な住宅改修に対して、限度枠内の範囲で自己負担分を除いた実費が支給されます。 ※工事の前に申請が必要です |

【2】施設サービス

1)介護保険の施設に入居して利用するサービス

※要支援1・2の方は利用できません

| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |

常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活をする上で必要な介護、機能訓練、療養上の世話を受けられる施設です。 新規入所できるのは原則要介護3以上の方です。 |

|---|---|

| 介護老人保健施設 (老人保健施設) |

病状が安定している方が、看護や介護、リハビリを中心としたサービスを受けられる施設です。 |

| 介護医療院 | 日常的な医学管理や看取り、ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。 |

【3】自宅から移り住んで受けるサービス

| 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |

有料老人ホームやケアハウスなどに入所している方に対して、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練等を行うサービスです。 |

|---|

【4】地域に密着したサービス

| 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |

「通い」を中心として、その方の希望や状況に応じて、随時「訪問」や短期間の「泊まり」を組み合わせながら提供する介護サービスです。 |

|---|---|

| 地域密着型 特定施設入居者生活介護 |

定員が29名以下の有料老人ホーム等のことです。 ※要支援1・2の方は利用できません。 |

| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |

認知症のある高齢者に共同生活の場を提供して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などを行うサービスです。 ※要支援1の方は利用できません。 |

5.介護保険に関する各種申請書

| 介護保険被保険者証等再交付申請書[PDFファイル/42KB] | 保険証や負担割合症等を紛失等の理由により再発行をする場合に申請してください。本人確認のできる書類も併せてご提出ください。 |

|---|---|

| 新たに要介護認定を受けたい場合に提出してください。 主治医意見書について、町から医療機関に依頼するので、申請書と一緒に提出する必要はありません。 |

|

| 介護保険 要介護・要支援認定 区分変更申請書 [PDFファイル/58KB] | 既に要介護(要支援)認定を受けている方で、状態が変った場合には、こちらの申請書を提出してください。 |

| 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[PDFファイル/43KB] | 介護サービスを受けるためにケアプランの作成を依頼する事業所が決まったら提出してください。変更となる場合も、速やかにご提出ください。 |

| 過疎地等特別地域加算における利用者負担減額申請書[PDFファイル/42KB] | 低所得の方に対して、訪問系介護サービス費の利用者負担を軽減するための制度です。 |

| 介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [PDFファイル/91KB] | 低所得の方の施設利用が困難とならないよう、申請により食費や居住費等の一部が保険給付されます。利用者の負担段階は所得の状況および預貯金等の資産によって判定されます。そのため、通帳の写しも併せて提出してください。 |

| 介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書[PDFファイル/58KB] | 介護サービスを受ける場合は利用料がかかります。1ヶ月間に支払った利用料(利用者負担分)の合計が負担限度額を超えた場合には、超えた部分が払い戻されます。 |

| 介護サービス計画に関する認定結果情報提示及び複写請求書[Excelファイル/13KB] | サービス計画作成等のために、要介護認定等にかかる認定調査票や主治医意見書の資料を開示請求する際に提出してください。 |

| 障害者控除対象者認定申請書[PDFファイル/63KB] | この申請を提出し障害者控除の対象者に認定された場合には、認定証を所得税・町県民税を申告するとき、または年末調整をするときに添付することで、税の減額措置を受けられる場合があります。 |