本文

センター長のささやき 第12話

第12話 このシリーズで重要なCR-CN座談会の開催です

話題が尽きないHOT患者さん対応を巡るホットな座談会

12月7日、七尾市、恵寿総合病院内で、能登北部4病院で、地震発生直後から対応に悪戦苦闘された医師、慢性呼吸器疾患看護認定看護師、酸素機器業者の方々に集まっていただき座談会を開催しました。これはわたしの気持ちが、3月18日の福井大でのCR-CN向けの講演会や、富山県人誌に能登半島地震と自分の体験を基にした随想28)を掲載してもいただき、鬱屈感がいったん消えたものの、このままでは前に進めないという感情が残り火のようにくすぶり続けていたことも根底にありました。

そして、8月31日の第7回いしかわCR-CN会を経験してのもやもや感を昇華したくて、NPO日本呼吸器障害者情報センター(J-breath)理事長の遠山さんに相談し、関係者の集まりによる座談会開催の即諾を得たことで具体的に話を進めることができました。座談会会場を先に決めていたわけではないので、遠山さんと七尾市恵寿総合病院の船山副看護部長にあわててお願いをしました。遠山さんと船山さんには本当に感謝しかありません。

以下、主として奥能登公立4病院の震災時の対応を各病院の人々からHOT患者さんを念頭に話していただいた。

参加者は発表順に、

市立輪島病院内科医長・呼吸器専門医 川﨑靖貴氏、

公立宇出津総合病院副院長 三崎嗣穂氏、

珠洲市総合病院呼吸器疾患看護認定看護師(CR-CN) 澤村めぐみ氏

公立穴水総合病院 (松井真智子総看護師長 紙上参加)

社会医療法人財団菫仙会恵寿総合病院副看護部長・呼吸器疾患看護認定看護師(CR-CN) 船山真理子氏 同副看護部長・呼吸器疾患看護認定看護師(CR-CN) 山本美保氏、

金沢医科大学病院呼吸器疾患看護認定看護師(CR-CN) (前田朝陽氏紙上参加)、

帝人ヘルスケア金沢営業所 坂野健之助氏・小森友和氏 です。

はじめに、被災地で何が起きていたか、つまり、地震と津波発災によって、避難民と患者さん、そして停電によるHOT患者が一挙に押し寄せ、少ない病院職員で対応に悪戦苦闘したことの緊迫した具体的な報告のあと、震災から何を学び、今後の課題は何かを討論しました(座長石﨑)29)。

やはり、各酸素機器事業者は懸命にHOT患者の安否確認と酸素ボンベ補給を試みたものの想像を絶する道路被害と通信不良のために困難を覚えており、帝人ヘルスケアはD-MAPという自社独自の「災害対応支援システム」を活用しHOT患者などに連絡を試みたが、すぐ連絡のつかない場合があり、酸素難民を出さないための災害現場での患者情報の共有化が必須であると痛感しましたとのこと。

また、今すぐできるであろう病院と酸素機器事業者との密接な情報共有などが必須であること(小森氏、坂野氏)も強調しました。実際、酸素事業者がたどり着けない間は各病院がHOT患者などに酸素を提供しました。が、それも限界で穴水病院では、施設入所のHOT患者などを金沢方面の病院に転送しました(松井総看護師長)。市立輪島病院では院内酸素が枯渇するのではないかと気が気ではなかったが、その後DMATや自衛隊の協力で金沢以南の病院施設に転送することができましたという(川﨑医師)。

大規模災害では病院ですべて対応ができないことがあるので患者さんも自ら病院・避難所にたどりつける身体・筋肉能力を保持することも求められ、非常時の酸素ステーション(センター)の設立とその速やかな案内も求められる(船山CR-CN)。濃縮酸素機器の電源デバイスの改良(自動車のシガレットソケット対応 石﨑)、今すぐできるであろう病院と酸素機器事業者との密接な情報共有なども必要である。

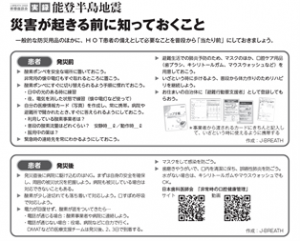

また、HOT患者全員が自身のHOT機器に習熟しているわけではないので普段からHOT患者への(危機)啓発も必要であり(澤村CR-CN、山本CR-CN)、世間一般にHOTについての理解が乏しく避難所でも適切な対応がとられていないという指摘(三崎医師)もありました。HOT患者が災害の備えとして必要なことを普段から「当たり前」にしておく必要がありますねと座談会司会者の吉田さん(J-Breath資料14)から、コメントありますと図表で示された。

資料14.

資料14.

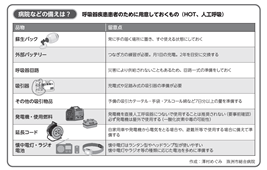

さらに、病院が呼吸器疾患患者のために用意しておくもの(HOT、人工呼吸)一覧表を澤村CR-CNが発表しました(資料15 )。

資料15 .

資料15 .

能登中部医療圏以南の被災患者受け入れ状況

忘れられがちな能登中部医療圏以南の(震災)患者受け入れの恵寿総合病院は免振構造のおかげで建物の損壊も軽微で、診療機能を維持できており、被災患者の受け入れで満床を超えた状態となり、入院希望のHOT患者と押し問答になったといいます(船山CR-CN,山本CR-CN)。前田CR-CNは金沢医科大病院内で災害対策本部をすぐ立ち上げ、DMAT,自衛隊などの協力で計584名の入院を受け入れましたとのこと。そして、避難所に電源なく酸素機器使用時間を少くしたり、HOT 機器の音が周囲に迷惑をかけないか気を使ったHOT患者を紹介しました。能登半島地震と奥能登豪雨によって呼吸器疾患である急性上気道炎や気管支喘息の増加を川﨑医師は報告しました。DMAT、自衛隊の救援活動には全員感謝しましたが、それでも、被災患者を積極的に受け入れた(災害拠点病院ではない)恵寿総合病院にはDMATなどの迅速な支援がなかったことも明らかになりました。災害時には公立、民間の病院という垣根をなくすことも肝要ですね。

CR-CNの自らへの問いかけ

8月31日の第7回いしかわCR-CNと12月7日の恵寿総合病院での座談会を経験して、強く感じたのはCR-CNの「(震災時に)私たちに何ができただろうか?」と自問する姿でした。限られた情報と制限のある立場でCR-CNは「酸素難民」をださないよう、精一杯の対応をとっていたと誰も疑いません! 今後は、呼吸器疾患に強い災害対応ナースとしての活躍やHOT,CPAP患者情報の病院での管理者の一人として最適の資格を有していると信じます。

改めて医師としての役割は?

ここで、能登半島地震発災前のHOT患者指導を振り返ってみますと、HOT導入時には、なぜHOTが必要か、HOTでどんな利益を得られるか?HOT時の機器の取り扱い注意事項などは時間をかけて説明してきたつもりでした。が、災害時にどんな対応をするかまでは説明してきませんでした。導入時以降の、HOT患者外来通院時の診察でも吸入酸素流量の確認やたばこ禁煙の確認、そして、外出時や運動時での携帯酸素ボンベ持参の必要性などは説明し確認をしてきました。ところが、今回の、地震災害では、ご自分の機器の名前も分からず、酸素流量も把握せず、電源が途絶した場合どう対応していいのかもわからないHOT患者も少数いたことが判明しました。愕然としました。一部の酸素機器メーカーの対応だけを責めるわけにもいきません。医師自身が災害医療を意識しながら日常診療を遂行していくモチベーションを維持しなくてはなりません。

参考資料

28.石﨑武志 郷友随想 能登は陸の孤島-昔も今もー富山県人誌2024 6月号 P25-26

29.新春座談会 実録能登半島地震 J-BREATH No136. 2025 February