本文

センター長のささやき 第5話

第5話 いよいよ混乱の渦の中です

励まされたメールの嵐

以下、当時の混乱した状況を反映しているメールのやり取り(原文ママ、但し電話番号・メールアドレス等の情報は削除しています。なお、お名前記載の方々には了承を得ました)とインターネット情報、日記などを中心に時系列的に振り返ってみます。

1月1日

“石崎先生

かなりの揺れでした。地震被害大丈夫でしょうか。穴水におられたのではないでしょうか。

心配です

酒井”

*酒井明子氏からのメールは1日夜であった。私が穴水に居ると心配された。同氏は、元福井大医学部看護学科教授で日本災害看護学会元理事長でもある。日本災害看護学会先遣隊報告(1月2日)によれば、1月2日早朝、AM4時00分、福井県丸岡インターに集合して、3名で七尾に向かう。AM7時05分、独立行政法人国立病院機構七尾病院に到着し、状況把握と情報収集を開始した。その後、穴水総合病院と珠洲市役所・珠洲市総合病院にう回路を通りたどり着き、飯田高校避難所で、避難者に健康チェックを2日まで行った。その体験を基に後日の報告書で、寒さ対策、1酸化炭素中毒、エコノミークラス症候群予防と各避難所に看護職を常駐させることを強調している。

・本当に、余震の恐れがある中、迅速な行動で頭が下がる。

1月2日

“石崎武志 先生

このメールがつながることを期待しています。

福井医大第3内科でお世話になりました、稲津哲也です。

突然のメールが、被災お見舞いのメールになり大変申し明けありません。

まずは先生やご家族の皆様は大丈夫でしょうか?

ニュース等では、輪島が大変のようですが、穴水の方も被災状況は大変なものと思われます。

私でできることがありましたら、何なりとお知らせください。

しばしは大変な状況かとは思いますが、復興は可能ですので、患者様のためにもぜひ頑張ってください。どうぞよろしくお願いします。

大津市 稲津 哲也”

*旧福井医科大第3内科に在籍した熱心な医師。代謝学の研究を遂行するため米国に留学された。現在は立命館大学薬学部教授。

1月3日

・東京の木田厚瑞先生から安否確認の電話あり、できるだけ協力したいとのこと。

1月4日

・病院の状況が不明なので、在京の酸素機器メーカー本社に応援協力を依頼してほしいと木田先生に連絡したところ、既に依頼したとの返事をいただいた。呼吸ケア・リハビリテーション学会の植木先生にも協力依頼をしておきますとのこと。

“石崎先生へ

年明け早々に大変な事になりましたが、先生、ご無事でしょうか?

松柳ひとみ

金沢医科大学呼吸器内科”

*金沢医科大学呼吸器内科秘書。ご家族とともに住む家は壁にひびが入り、津波警報の発令で高台に避難しておられた。

“石崎先生

正月のニュースで能登地震の悲惨な状況を知りました。

正月なので、石崎先生は恐らく福井に帰宅されているとは思いましたが、万が一、

先生が穴水にいらっしゃったらと、心配になりメールしました。

川﨑先生のいる輪島が最もひどそうでしたが、彼はどうだったのでしょう?

お忙しいところ、連絡して申し訳ありません。先生や金沢の皆様のご無事を願っております。

水野史朗”

*2023年3月で医科大呼吸器内科教授職を辞して、当時は、愛知県の医療施設に勤務中であった。川﨑先生は市立輪島病院勤務の呼吸器内科専門医。ちょうど水野先生指導のもと学位論文が一流英文紙に受理され、審査予定であった。

“石﨑 武志先生

この度の地震で被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

先生はご無事でいらっしゃいますでしょうか。どうかご無事でいらしてください。

予断を許さない大変な状況が続いていると思いますが、一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。株式会社コンベンションプラス

畠山 太郎”

*第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会(2012年 福井市)と第99回日本結核病学会学術集会(2016年 金沢市)の開催と運営にお世話になり、穴水町で蠣料理に夢中であった人である。

“株式会社コンベンションプラス

畠山 太郎様、

こんばんは、夜遅く失礼します。

私は、まだ、福井にいます。能登北部4病院と連絡が取れませんでしたが、4日

午後8時前に、ようやく、珠洲市総合病院院長と連絡が取れました。

能登北部地区にはテイジンヘルスケア、小池メディカル、宇野酸素などのHOT機器メーカーが入っていると思います。が、HOT関連メーカーが密に連携しているかも不明です。 できれば能登北部地区に入っているHOT機器メーカー本社に全力で支援するようにと呼吸器学会から働きかけていただければ助かります。呼吸ケア・リハ学会からは植木理事長名でメールが入りましたので、同様の依頼をしましたが、呼吸器学会とは今、福井にいますので連絡先わからず、よろしくお願い申し上げます。珠洲病院以外の公共病院とは連絡取れず、状況は不明ですが、同じ状況と思います。以上、よろしくお願い申し上げます。

石﨑武志拝”

“石崎武志先生

東京の工藤です。先生には、今度の地震で大変なところだと思います。

先生がどうされているか、HOTや在宅人工呼吸の患者さんがどうされているか、遥か東京から心配しています。応援の仕方が判らないでいます。なにかできることはありますか?

お時間のある時に、携帯に電話ください。

工藤翔二”

*元結核予防会理事長。日本呼吸ケア・リハビリテーション学会、日本結核・非結核性抗酸菌症学会では非常にお世話になった。ふるさと石川の医療を守る集いin能登懇談会にも参加された。

1月5日

“石崎武志先生

帝人さんは昨日、担当している患者さん全員と連絡が取れて患者リストを持って

きています。フクダさんに確認していただくように及川先生にお願いしました。

川﨑先生から昨日の夜、メールが届きました。ご家族皆様ご無事だそうです。ただ火災の被害はなかったものの家の中はめちゃくちゃとの事です。病院に付きっ切りになりそうなこと、内灘までの移動に時間がかかることで学位審査については延期になっています。

松柳ひとみ”

“石崎先生

昨夜、工藤先生からご連絡いただき、先生がご無事でいらしたことや、患者さんの安否等をご報告いただきました。帝人からも、被災地での安否確認、酸素ボンベの配送状況など情報が入っており、何もお役に立てないのですが、ただただ皆様の無事を祈る思いでおります。

交通遮断・通信遮断により必需品が途絶えてしまわないよう国の対応を願うばかりです。

お寒い中ですが、何卒ご自愛くださいますように

**---------------------よりよい呼吸のために----------**

遠山 和子

NPO法人 日本呼吸器障害者情報センター(NPO J-BREATH)“

*福井県在宅酸素患者会の立ち上げ時にご主人と来福され、種々の指導を得て以来、呼吸ケア・リハ学会学術集会時には意見交換をよく行った。後日「能登半島地震と医療関係者の対応」というテーマの座談会の企画の依頼を即諾してくださった。

“石﨑 武志先生

返信が遅くなり失礼いたしました。

先生のメールを呼吸器学会の植田事務局長と松宮様に転送してご対応が可能かお伺いしました。こちらにご返信があればご報告いたします。

株式会社コンベンションプラス

畠山 太郎”

“石﨑 武志先生

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、震災でお取込み中のところ貴重なご連絡をいただきありがとうございます。

休暇中のJRS事務局ですが、松宮さんが個人的に対応いただき小生まで連絡をいただきました。ご連絡いただいた件、対応させていただきます。震災の件につきましては、ケアリハ学会の植木理事長とも相談しておりますが、ケアリハ事務局も9日まで閉じており(会員へのメール配信のみ行ったようです)、お問い合わせいただいた件につきまして、私の方から植木理事長とも共有させていただきました。その他、もし学会として必要なことがございましたら、取り組んでまいりますので、ご遠慮なくお知らせいただければと存じます。

一日も早く平常へ戻れますことをお祈り申し上げます。

平井 豊博

日本呼吸器学会 理事長

京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学”

1月6日

“石崎先生

ご無沙汰しております。業界合同での災害に関連する対策マニュアルの作成者等に本件に関して電話を致しました。また、平井先生のご提案で添付提言も提出いたしました。

ご協力できることがございましたら、遠方で微力ではございますが、いつでもご連絡下さい。

植木 純”

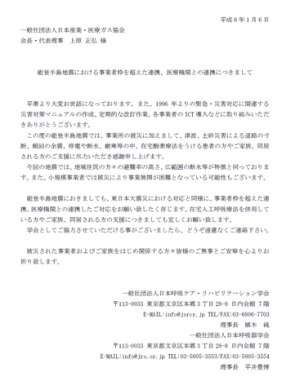

・さっそく、以下(資料10.)のような、両学会理事長名で日本産業・医療ガス協会に要望書を提出していただいた。迅速な対応に感謝です。

資料10.

資料10.

*4月19日、植木先生から、学会理事査読中の呼吸不全に関する在宅呼吸ケア白書2024(案)が送られてきた。内容はというとHOT者から「在宅酸素療法の災害時の業者の対応を明確にしてほしい」46%、さらに、「自然災害時に酸素ステーションを設置してほしい」との要望も45%であった。その一方、事業者アンケート調査結果「災害時対応に関しては、90%が災害時対応システムを有していると回答し、災害時対応マニュアルの策定や備蓄ボンベの十分な配備に関しては、それぞれ97%、78%がされていると回答した」と記載があったので、能登半島地震時の大変な問題点をメールでお送りした。2024年5月9日に公開された白書19)では、自然災害対策に対する提言がより強調され、「自然災害対策の指導、、災害時の呼吸ケア体制の構築や情報提供は改善すべき喫緊の課題である、さらに、安全かつ安心な療養生活を早急に確保する必要がある」と警鐘が鳴らされた。2025年4月に開催される日本呼吸器学会学術集会後にさらにバージョンアップされた修正案が公開される予定とのこと。将来、能登半島地震発災後のHOT者への同様アンケート調査を実施すれば、上記項目の数字はもっと高くなるであろう。個人情報という壁があるが「酸素難民」をださないという精神のもと、酸素機器メーカーと医療機関(行政機関)間の情報共有の方策を具体化する時期であろう。

“畠山 太郎様、

こんにちは、能登北部呼吸器疾患センターの石崎です。呼吸ケア・リハ学会と

呼吸器学会連名で酸素業者に協力依頼文を出しましたと植木先生かメールが届き

ました。ありがとうございます。”

参考資料

19. 呼吸不全に関する在宅ケア白書2024 呼吸不全に関する在宅ケア白書作成ワーキンググループ 発行:日本呼吸器学会・日本呼吸器財団・日本呼吸ケア・リハビリテーション学会・厚生労働省難治性疾患政策研究事業 難治性呼吸器疾患・肺高血圧に関する調査研究 2024年5月9日第1版第1刷発行